当研究所の経営層による寄稿やインタビュー記事等を紹介しています。

電力安定供給という「共通善」

電力中央研究所 理事長 平岩 芳朗

1.はじめに

わが国のエネルギーを取り巻く状況は、国際情勢の不安定化に伴い、エネルギー安全保障の重要性が高まる一方で、データセンターや半導体工場の増加、電化の推進、グリーントランスフォーメーション(GX)の進展に伴うエネルギー転換などを背景に電力需要の増加が見込まれている。このような情勢変化を踏まえ、今年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラルに向けた野心的目標を掲げつつも、S+3Eの中でもエネルギーの安定供給を第一とし、トランジション(移行)の重要性を示すなど、より現実的な内容が示された。エネルギー安全保障と脱炭素の双方に寄与する再生可能エネルギー(再エネ)と原子力発電を最大限に活用することが明記され、また、トランジション手段としてのLNG 火力の重要性を化石燃料調達の確保の必要性と併せて強調している点は、ベストミックスの重要性を再認識したものであり、意義あるものと考える。

このようなわが国のエネルギーに係る動向などを踏まえ、本稿では、電力の安定供給に視点を置き、再エネ大量導入時の系統安定化、持続可能な電力システム構築などに必要となる事項を、技術面および制度面から整理、概説する。

2.需給バランス維持に不可欠な調整力と慣性力

太陽光発電や風力発電などの変動性再エネを電力システムに大量に受け入れ、安定的に運用していくには、電力システム全体を俯瞰した合理的かつ計画的な電力ネットワークの設備形成と運用技術、制度設計などが肝要である。

電力システムは、周波数を一定に維持するために瞬時瞬時の需給バランスを維持する必要があり、この役割を一般送配電事業者が担っている。変動性再エネの大量導入による大幅な出力変動や予測誤差などを逆調整する調整力やバックアップ電源などの確保と運用が必須となる。

また、大規模事故等により周波数や電圧が大幅に変化し、発電機が連鎖的に停止すると大規模停電が発生する。これを回避するためには、変動性再エネや蓄電池などのインバータ型電源の大量導入に際し、系統連系要件であるグリッドコードの遵守のほか、火力発電や原子力発電などの同期電源が提供してきた慣性力や同期化力、電圧調整などの系統安定化機能の確保と技術開発が鍵となる。再エネが大量導入されたイベリア半島のブラックアウトの原因調査において、電圧調整機能などの確保の重要性が指摘されている。

3.評価すべき調整力・系統安定化機能の価値

供給力の確保に加え、調整力やバックアップ電源、慣性力などの確保の点で、火力発電等の果たす役割は大きい。電力自由化に加え、再エネの大量導入によりその稼働率が低下する中で、脱炭素化を進めつつ火力発電の必要容量を確保するには、調整力や慣性力などの価値を市場や制度で適切に評価する必要がある。変動性再エネを電力システムに受け入れるために必要なこれらの統合コストの一部を、総合資源エネルギー調査会発電コスト検証ワーキンググループの電源コスト試算を踏まえ、エネルギーミックスの検討において適切に算定し評価したことは、国民負担を極力抑え、合理的な供給システムの構築を目指しているものと評価している。

調整力確保において、分散型エネルギー資源(DER)のフレキシビリティを活用することも大切である。蓄電池やエコキュートなどの蓄エネルギー機器の性能向上と低コスト化、デマンドレスポンスを含めこれらを有効に活用するための料金メニューや運用技術が重要となる。

風力発電などが大量導入されたドイツでは、暗い凪(ドゥンケル・フラウテ)と呼ばれる、冬季を中心に、一帯の風力発電や太陽光発電の出力低下が1~2週間程度継続する一方、電力需要が増加し、ガス火力発電量が大幅に増加する事象が発生している。このため、再エネ大量導入時には、相当のバックアップ電源や需要対策、長周期蓄エネルギーと、電力量(kWh)面での燃料調達の柔軟性が必要となる。

4.持続可能な電力システム構築への投資の必要性

電力の安定供給を確保し、電源の脱炭素化を進め、レジリエンスを高めるために、必要な供給力と調整力などを確保し、次世代電力ネットワークを構築していくには、電源と送配電の双方で投資を促す必要がある。電力自由化に加え、再エネの大量導入により火力発電の稼働率が低下している状況下においては、市場メカニズムを補完する措置が別途必要となる。わが国に先行して電力自由化を進めた欧米でも、市場競争と事業環境変化の中で電源の廃止や新設の停滞により供給力不足の状況に陥り、英国の総括原価的な制度の導入など新たな制度措置が講じられている。わが国においても、同様に供給力不足の状況になりつつある中、自国の経験や欧米の事例などから学びつつ、国情に合った持続可能な電力システムのあり方を不断に検証し、問題が生じた場合は遅滞なく補正していくことが必要である。

電力インフラへの投資には、巨額の初期投資、長期の建設リードタイムと投資回収期間が必要であり、費用の上振れなど様々なリスクを想定することも求められる。このため、必要な電力投資を進めるには、ファイナンス面も考慮した投資回収の予見性を確保することが重要となり、最終的に費用を負担する国民の理解を得ることが不可欠である。また、電力産業の現場力維持のため、人材の確保と定着に向けた人への投資も不可欠である。

5.送配電設備形成と適切な託送料金負担のあり方

送配電設備の形成にあたっては、運用の高度化による既設設備のさらなる有効活用を進める必要がある。加えて、マスタープランを含めた増強計画において、電源と需要の適切な立地誘導を図り、増強設備の稼働率を高め、規模を適正化したうえで、調整力などの確保や高経年設備の更新を含めた投資や費用の回収予見性を確保する制度設計も重要となる。

高経年化が進む送配電設備を維持し、次世代電力ネットワークを構築するには、一般送配電事業者が送配電設備の建設・維持・運用や、需給・周波数調整などに必要となる費用を託送料金として需要者負担の公平性を確保しつつ、適正に回収する必要がある。

現在の託送料金の費用構造は、おおむね固定費などが9割、可変費が1割であるのに対し、料金構成はおおむね基本(kW)料金3割、従量(kWh)料金7割と、費用と異なり従量料金への依存が大きい。そのため、託送料金の構成を費用構造に近づけ、基本料金比率を高め、従量料金比率を下げていく必要がある。なお、低所得世帯への配慮は、使用電力量による判別が困難なため、電気料金とは別に政策的に扱われるべきと考える。

6.電力系統に接続する価値

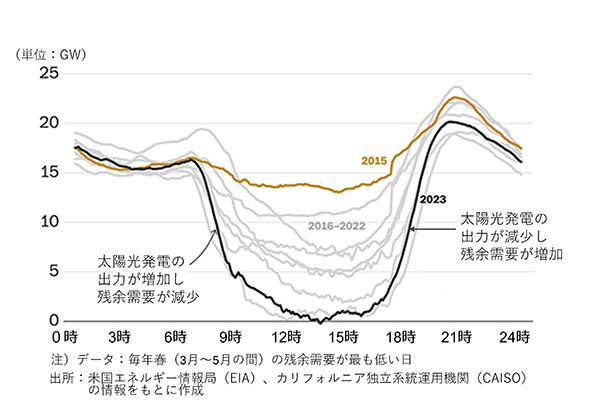

変動性再エネが大量に連系されたカリフォルニアISOでは、一日の残余需要(電力需要から変動性再エネ出力を差し引いたもの)の曲線は、かつてのダックカーブから、底がゼロで急峻なキャニオン(渓谷)カーブの状況となった。わが国もこのような状態に近づくと考えられる。残余需要の日変化や再エネ予測誤差が大きくなると、調整力の重要性と価値が高まる。

再エネや蓄電池を設置し、自家消費が増え、系統電力の使用量が減少する需要者の増加が想定されるが、このような需要者も、電力系統と接続することで周波数や電圧などの品質が確保された電気を安定的に利用できる「接続する価値」を享受している。この価値(アンシラリーサービス)の提供に要する調整力(三次②以外)や系統安定化(潮流調整や電圧調整等)の費用は託送費用に含まれているが、系統に接続する機会を有する需要者はその価値の対価を負担する必要がある。

図1 米国カリフォルニアにおける1日の残余需要の変化

7.多様な関係者が共通善の再認識を

電力システムは発電から需要設備まで、全体が送配電網と電気的につながる一つの大規模なシステムである。電力の安定かつ効率的な供給や、事故時の波及防止と早期復旧の観点から、電気事業者を中心に設備形成と運用、技術開発が進められてきた。将来的には、電力システムに変動性再エネや、蓄電池・電気自動車などのDERが多数接続され、デマンドレスポンスやアグリゲータなど多様な事業者も電力需給調整の担い手になることが想定される。電力系統に接続する発電所や需要地の短絡事故などの異常事象は瞬時に同じ電力系統に接続する全体に波及する。電力システムは多くのプレーヤーが活用する共通基盤であり、電力システムの安定性は関係者の「共通善」といえる。

現在の電気事業の制度設計は、発電・送配電・小売の多くの関係者が各々の義務を履行、または協力することで電力システムが安定に維持できる仕組みであるため、全ての関係者が電力システムの「共通善」を再認識し、安定供給に係るルールや仕組みなど電力システムの基本的事項(コモンセンス)について共通認識を持つことが重要である。

エネルギー・資源 2025年9月号掲載

※発行元の一般社団法人 エネルギー・資源学会の許可を得て、記事をHTML形式でご紹介します。