確かな価値の創出に向けて 挑む電中研④

火力向け水質管理手法

腐食による運転停止防ぐ

火力発電プラントでは、石炭や液化天然ガスなどの燃焼熱で水を加熱することで蒸気とし、蒸気でタービンを回転させ発電を行っている。このため、プラントの主要な損傷要因の一つに、蒸発管、熱交換器管などの鋼管腐食がある。プラントによっては、鋼管内の水の温度は400℃にも達することから、過酷な環境下での鋼管腐食緩和方策として水質管理が実施されている。水質管理とは水に含まれる成分の監視、水に混入する大気や海水などの腐食を誘引する成分の除去、腐食を抑制する薬剤の添加などである。適切な水質管理を日々行うことでプラントの安定した運転が確保される。本稿では、腐食を最小限に抑える水質管理手法の開発に関する電力中央研究所(電中研)の取り組みを紹介する。

火力発電プラントの定格運転時の水質管理基準については、電中研などによる研究開発と電力各社のプラント運転経験で得られた知見が積み上げられ、「JIS B 8223: 2021 ボイラの給水、ボイラ水及び蒸気の質」としてまとめられている。しかしながら昨今、多くのプラントでは大幅に導入された太陽光などの再生可能エネルギーの出力変動に応じ発電電力量を調整する負荷追従運転を実施しており、プラントの起動停止頻度が増加している。

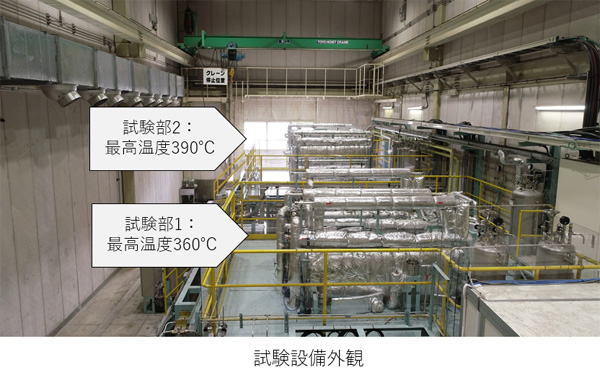

このような運用に伴い、大気(酸素および二酸化炭素)や不純物イオンの取り込みなどにより水質が悪化することがあり、中には定格運転時とは異なる水質での運転時間が増加し、腐食に対する懸念が高まっているプラントもある。電中研では、腐食環境を模擬し、最高390℃の水温で試験可能な設備を導入し、酸素、二酸化炭素、不純物イオンの腐食影響評価研究に取り組んでいる。同研究を通じ、起動停止時の腐食を最小限に抑えることが可能な水質管理手法の開発と提案を目指している。

水質管理における他の課題として、有害な水質調整薬剤への依存度低減がある。水中に溶けている酸素は金属の腐食を促進する場合があり、ヒドラジンという脱酸素剤の注入により、酸素濃度を低減させることがあるが、発がん性が疑われる物質であり、極力ヒドラジンに頼らない水質管理が望ましい。そこで電中研では、ヒドラジンに代わる薬品の探索とともに、脱酸素効果や腐食への影響評価などを前述の設備にて実施している。

火力発電プラントは優れた電力需給調整能力を有し、電力安定供給において重要な役割を担っていることから、腐食トラブルによる運転停止の発生防止に資する研究を進めていく。

日刊工業新聞(2025年11月13日)掲載

※発行元の日刊工業新聞社の許可を得て、記事をHTML形式でご紹介します。