電気新聞ゼミナール(336)

地球温暖化の1.5度超えはいつ頃か?

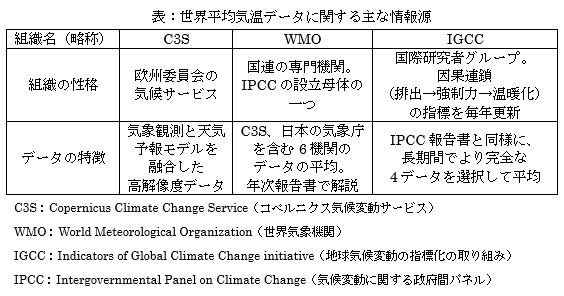

2025年になって半年が過ぎ、前年に記録された1.5度超の世界平均気温について理解が深まってきた。1.5度は産業革命前からの上昇幅で、気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」の目標水準である。本稿では表に挙げた三つの取組み(C3S、WMO、IGCC)の情報から温暖化の現状と見通しを確認する。それぞれは気候サービス、国連機関、研究者グループという異なる立場での国際的な活動である。

現時点の温暖化

世界平均気温は温室効果ガスの排出などで長期的に上昇する一方で、年々の値は様々な要因で大きく変動する。変動要因にはエルニーニョ・ラニーニャ、火山噴火、海洋循環の変化といった自然の現象が含まれる。このため、長期的な温暖化は十分な期間で平均して評価する。平均をとる期間はパリ協定では決められていないが、通常20年が使われ、10年平均なども参考にされる。なお、気温の上昇幅は19世紀後半が基準となる。

現時点を中心とする20年平均は10年後まで確定しない。現状確認では、これまでの変化傾向やモデルを使った気候予測を活用した推定値が参考になる。方法の違いや不確実性がある中で、中央値は1.3度台の後半と見られている。

記録的高温の要因

2024年は、史上最も高温となった前年をさらに0.1度上回るほどであった。長期的な温暖化は依然パリ協定の目標超えと見なされないが、顕著な高温が続く要因については大いに注目される。

各取組みの分析によると、この2年間の高温は人為的な要因と自然の要因の組み合わせで概ね説明できる。人為的要因では、温室効果ガスの排出が高水準で続いているほか、寒冷化をもたらす大気汚染物質の排出が減ってきたことが挙げられる。これには、2021年1月に施行された国際海事機関による船舶燃料の硫黄分規制も寄与している。自然要因では、かねてから指摘されていたエルニーニョに伴う気温押し上げ効果のほか、海面水温が全体的に例年より高かったことが挙げられる。約11年の周期で変動する太陽活動が活発期に入ったこともいくらか寄与している。海面水温の変化に関する仕組みも検討されているが、定量的な評価には至っていない。

今後の見通し

このように要因の切り分けが進んだ結果、2024年は特に異常な年ではなく、自然の振れ幅の中で数年に1回は起こり得ると認識されるようになった。今後5年間でも再度の1.5度超えや記録更新の確率が高いと見込まれている。

人為的な昇温はこれまでの10年当たり0.2度のペースから現時点では0.3度近くまで上がっている。このペースが続くと、大規模な火山噴火などがなければ、2030年頃には1.5度に達する。1.5度超えはやむなしとしても、その幅を最小限に抑えつつ、温暖化がもたらす環境の変化に適応することが一層重要になる。

ここで述べたことは複数の主体がそれぞれ異なる方法で分析を行い、相互に検証し合う形で得られたものである。データや方法は公開され透明性が高い。不確実性や課題も十分に認識され、今後も自己修正を重ねながら発展すると期待される。

各国の政策は総合的な見地から揺れることもあるが、信頼度の高い情報が常に公表・更新されていることは心強い。科学的な情報だけでなく、科学的な取組みの価値といったものも広く共有されるべきだろう。

電気新聞 2025年7月9日掲載